Veranstaltungen

Vorlesung

Römischer Imperialismus: Rom und die mediterrane Welt 264-133 v.Chr.

Do 10:00-12:00 ct. H20

Prof. Dr. Angela Ganter

Kommentar:

Als Rom im Jahre 264 v. Chr. zum ersten Mal über Italien hinaus ausgriff, als zum ersten Mal ein römischer Consul Italien verließ, beherrschte Rom bereits ein kompliziertes System direkter und indirekter Herrschaft. Im Zuge der römisch-punischen Kriege sowie der Eingriffe im griechischen Osten wurde das durch provinciae ergänzte Herrschaftssystem noch komplexer. Die Vorlesung zeichnet römischen Imperialismus in der Phase der Mittleren Republik nach, indem sie zunächst die Kriege mit Karthago in der westlichen, dann die Auseinandersetzungen mit hellenistischen Herrschern sowie griechischen Koina in der östlichen Mittelmeerwelt beschreibt. Welche Kräfte trieben die Expansion an? Welche herrschaftssoziologischen Voraussetzungen für den römischen Imperialismus lassen sich ausmachen und welche gesellschaftlichen Veränderungen gingen mit Roms Aufstieg zur mediterranen Weltmacht einher? Dabei soll nicht allein eine emische, sondern auch eine etische Perspektive eingenommen werden. Denn für Roms Sieghaftigkeit mussten nicht nur Hühner trinken, sondern auch viele Menschen ihr Leben lassen. Das Bild von der „Wolke im Westen“ (Polyb. 5,104), die sich bedrohlich über die östliche Mittelmeerwelt ausbreitete, schildert Empfindungen der Betroffenen und verweist auf Jahrzehnte der Unsicherheit. Aber auch für die römische Welt selbst stellt sich am Ende die Frage, ob das altangestammte Bild von der klassischen Republik als einer Phase der Konsolidierung hält.

Literatur:

(Auswahl) Bleicken 51999 = J. Bleicken, Geschichte der Römischen Republik (Oldenbourg Grundriss der Geschichte 2), München 62004 (zuerst 1980). – mit Forschungsteil Blösel 2015 = W. Blösel, Die römische Republik. Forum und Expansion, München 2015. Bringmann 2002 = K. Bringmann, Geschichte der Römischen Republik. Von den Anfängen bis Augustus, München 2002. CAH VII.2 und VIII = The Cambridge Ancient History, vol. VII.2 (The Rise of Rome to 220 B.C., 1989) und vol. VIII (Rome and the Mediterranean to 133 B.C., 1989). Crawford 1984 = M. Crawford, Die römische Republik, München 1984 (zuerst engl. 1978). Jehne 32013 = M. Jehne, Die Römische Republik. Von der Gründung bis Caesar, München 32013 (zuerst 2006). Heuss 102007 = A. Heuss, Römische Geschichte. Herausgegeben, eingeleitet und mit einem neuen Forschungsteil versehen von J. Bleicken, W. Dahlheim und H.-J. Gehrke, Paderborn etc. 102007 (zuerst 1960). Rosenstein/Morstein-Marx (Hgg.) 2007 = N. Rosenstein, R. Morstein-Marx (Hgg.), A Companion to the Roman Republic (Blackwell Companion to the Ancient World), Oxford 2007. Sommer 2013 = M. Sommer, Römische Geschichte, 1. Bd.: Rom und die antike Welt bis zum Ende der Republik, Stuttgart 2013. Weiterführende einschlägige Literatur Rosenstein 2012 = N. Rosenstein, Rome and the Mediterranean, 290 to 146 BC. The Imperial Republic, Edinburgh 2012. Sabin/van Wees/Whitby 2007 = Ph. Sabin, H. van Wees, M. Whitby, The Cambridge History of Greek and Roman Warfare, 2 vols., Cambridge 2012. A) Die römisch-punischen Kriege Ameling 1993 = W. Ameling, Karthago. Studien zu Militär, Staat und Gesellschaft, München 1993. Heftner 22005 = H. Heftner, Der Aufstieg Roms. Vom Pyrrhoskrieg bis zum Fall von Karthago (280 –146 v. Chr.), Regensburg 22005. Hoyos 1998 = D. Hoyos, Unplanned Wars. The Origins of the First and Second Punic Wars, Berlin 1998. Hoyos (Hg.) 2011 = D. Hoyos (Hg.), A Companion to the Punic Wars, Malden MA 2011. Scardigli 1991 = B. Scardigli, I trattati romano-cartaginesi, Pisa 1991. Seibert 1993a = J. Seibert, Hannibal, Darmstadt 1993. Seibert 1993b = J. Seibert, Forschungen zu Hannibal, Darmstadt 1993. Walbank 1957–1979 = F. Walbank, A Historical Commentary on Polybius, 3 vols., Oxford 1957–1979. Zimmermann 32013 = K. Zimmermann, Rom und Karthago (Geschichte kompakt), Darmstadt 32013. B) Roms Ausgreifen in den Osten Astin 1967 = A. E. Astin, Scipio Aemilianus, Oxford 1967. Astin 1978 = A. E. Astin, Cato the Censor, Oxford 1978. Badian 1958 = E. Badian, Foreign Clientelae (264–70 B.C.), Oxford 1958. Champion (Hg.) 2004 = C. B. Champion, Roman Imperialism. Readings and Sources, Malden MA 2004. Dahlheim 1977 = W. Dahlheim, Gewalt und Herrschaft. Das provinziale Herrschaftssystem der römischen Republik, Berlin 1977. Eckstein 2008 = A. Eckstein, Rome Enters the Greek East, Malden MA 2008. Gruen 1984 = E. Gruen, The Hellenistic World and the Coming of Rome, 2 vols., Berkeley 1984. Hoyos (Hg.) 2013 = D. Hoyos (Hg.), A Companion to Roman Imperialism, Leiden 2013. Pfeilschifter 2005 = R. Pfeilschifter, Titus Quinctius Flamininus. Untersuchungen zur römischen Griechenlandpolitik, Göttingen 2005. Schmidt 1992 = H. H. Schmidt, Rom und die griechische Welt. Von der Frühzeit bis 133 v. Chr., München 1992. C) Soziale Konsequenzen der Expansion Baltrusch 1988 = E. Baltrusch, Regimen morum. Die Reglementierung des Privatlebens der Senatoren und Ritter in der römischen Republik und frühen Kaiserzeit, München 1988. Beck 2005 = H. Beck, Karriere und Hierarchie. Die römische Aristokratie und die Anfänge des cursus honorum in der mittleren Republik (Klio Beihefte. Neue Folge Bd. 10), Berlin 2005. Bleckmann 2002 = B. Bleckmann, Die römische Nobilität im Ersten Punischen Krieg. Untersuchungen zur aristokratischen Konkurrenz in der Republik, Berlin 2002. Ferrary 22014 = J.–L. Ferrari, Philhellénisme et impérialisme. Aspects idéologiques de la conquête romaine du monde hellénistique, de la seconde guerre de Macédoine à la guerre contre Mithridate, Rom 22014 (11988). Rosenstein 2004 = N. Rosenstein, Rome at War. Farms, Families, and Death in the Middle Republic, Chapel Hill 2004. Rüpke 1990 = J. Rüpke, Domi militia. Die religiöse Konstruktion des Krieges in Rom, Stuttgart 1990. Scholz 2011 = P. Scholz, Den Vätern folgen. Sozialisation und Erziehung der republikanischen Senatsaristokratie, Berlin 2011. Walter 2004 = U. Walter, Memoria und res publica. Zur Geschichtskultur im republikanischen Rom, Frankfurt/M. 2004. Zanda 2011 = E. Zanda, Fighting Hydra-like Luxury. Sumptuary Regulation in the Roman Republic, London 2011.

Leistungsnachweis:

e-Klausur, Anwesenheitsnachweis (Latinisten): Unterschriftenlisten Essay (Master)

Hauptseminare

Philosophenkönige und hustende Pferde: Antike Verfassungsdebatten im historischen Kontext

DO 08.00-10.00 ct. VG 1.36

Prof. Dr. Angela Ganter

Kommentar:

Welche Regierungsform ist die beste? Verfassungsdebatten sind Bestandteil bürgerlichen Alltags und hatten in der Antike Konjunktur. Dabei handelte es sich nicht um blutleere theoretische Abhandlungen. Vielmehr hatten diese ihren Sitz im Leben. Inwiefern spiegeln sich in Herodots Verfassungsdebatte (Hdt. 3,80–82), die als erste überhaupt die drei Verfassungsformen Monarchie, Aristokratie und Demokratie miteinander kontrastiert, Erfahrungen der Perserkriege, inwiefern versteckt sich hinter einem hustenden Pferd zeitgenössische Kritik an der Praxis athenischer Demokratie, als sich Athen im attischen Seebund außenpolitisch zu einer „tyrannischen Polis“ entwickelte? Inwiefern verarbeitet Platon, wenn er nach der besten Verfassung und einem Philosophenkönig sucht (Plat. rep. 8–9; polit. 303c; leg. 4,715a–c), die für die athenische Gesellschaft einschneidenden Erfahrungen des verlorenen Peloponnesischen Krieges, an dessen Ende sein Lehrer Sokrates sterben musste? Inwiefern wurden die römischen Gegebenheiten der Mittleren Republik für den hohen griechischen Beamten Polybios, der als Kriegsgefangener in das Haus der mächtigen Scipionen gelangte, zu solch einem Vorbild, dass er die Mischverfassung idealisierte und den Kreislauf der Verfassungen zu einem Geschichtsmodell erhob (Polyb. 6)? Inwiefern spiegeln Ausführungen bei Cassius Dio (Cass. Dio 52,1–18) Erfahrungen mit dem Principat? Ausgewählte Konstellationen solch berühmter Verfassungsdebatten stehen im Zentrum des Seminars. Dabei geht es einerseits darum, die lebensweltlichen Kontexte verschiedener Verfassungsdebatten zu erschließen. Andererseits soll die mediale Praxis der Debatten thematisiert werden. Denn die Texte, die wir als Bestandteile von Historiographie oder philosophischen Abhandlungen greifen, sind Ergebnisse von Auseinandersetzungen in der Volksversammlung oder beim Gastmahl.

Literatur:

Herodot 3,80–82; Platon, Politeia, Bücher 8–9; Polybios, Buch 6; Cassius Dio, Buch 52

Leistungsnachweis:

Regelmäßige Teilnahme, Referat und Hausarbeit

Die römischen Agrarschriftsteller und der römische Gutsbetrieb - Ein Blick über 6 Jahrhunderte

MO 14:00-16:00 ct. ZH1

Dr. Heinrich Konen

Kommentar:

Die antiken Gesellschaften waren landwirtschaftlich geprägt, sowohl in ihren ökonomischen als auch in ihren sozialen, kulturellen und religiösen Strukturen. Der Erforschung der antiken Landwirtschaft in all‘ ihren Facetten kommt daher eine zentrale Rolle für ihre Erklärung zu. Die Agronomen Cato, Varro, Columella und Palladius sind dabei als „Schlüsselquellen“ zu betrachten, die uns für verschiedene Zeitphase tiefe und vielfältige Einblicke in die Strukturen und Entwicklungen gewähren – Einblicke, die durch eine Fülle weiterer antiker literarischer Texte, archäologischer Fundstücke und Fundkontexte, epigrafischer und numismatischer Quellen und sogar naturwissenschaftlicher Analyse-Ergebnisse noch weiter vertieft werden können. Nicht zuletzt hierdurch ist z.B. das durch die historiografische Tradition bedingte Bild eines stetigen Niedergangs des italischen Bauerntums zwingend zu korrigieren, und zwar zumindest dahingehend dass es vielerorts in Italien und im Reich eine auf den Markt hin orientierte, florierende, hochentwickelte und innovative Landwirtschaft bis weit in die Spätantike hinein gegeben hat. In der Lehrveranstaltung gilt es also darum, die besondere Qualität der uns überlieferten römischen Handbücher zur Landwirtschaft herauszufiltern und zu klären, wie repräsentativ für die Gesamtheit z.B der italischen Landwirtschaft gewesen ist.

Literatur:

Bender, H.: Agrargeschichte Deutschlands in der römischen Kaiserzeit innerhalb der Grenzen des Imperium Romanum, in: J.Lünig, A. Jockenhövel, T.Capelle (Hgg.): Deutsche Agrargeschichte. Vor- und Frühgeschichte, 1997, 263-374; Dohr, H.: Die italischen Gutshöfe nach den Schriften Catos und Varros, Köln 1965; Flach, D.: Römische Agrargeschichte, München 1990; Hollander, D. B.: Farmers and Agriculture in the Roman Economy, London 2019; Kaltenstadler, W.: Arbeitsorganisation und Führungssystem bei den römischen Agrarschriftstellern (Cato, Varro, Columella), Berlin 1978; Kehoe, D. P: Investment, profit, and tenancy: The jurists and the Roman agrarian economy. Ann Arbor 1997; Spurr, M. S.; Arable cultivation in Roman Italy: c. 200 B.C.–c. A.D. 100." Journal of Roman Studies Monographs 3. London 1986; Temin, P.: The Roman Market Economy, Princeton / New Jersey, 2013; Tietz W.: Hirten, Bauern, Götter. Eine Geschichte der römischen Landwirtschaft. München 2015; White, K. D. Roman Farming. Ithaca, NY 1970; Ders. Farm Equipment of the Roman World. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1975.

Leistungsnachweis:

Regelmäßige Teilnahme, Referat und Hausarbeit

Das griechische Kreta – gesellschaftliche und politische Strukturen

DO 12.00-14.00 ct. S 0.15

Dr. Oliver Grote

Kommentar:

Das griechische Kreta bietet mit Blick auf die soziopolitische Entwicklung ein zwiespältiges Bild: Einerseits finden wir in einer Inschrift des 7. Jhs., im sog. Amtsgesetz aus Dreros, nicht nur die früheste Nennung der Polis, sondern in Gestalt der vielfach erhaltenen Inschriften auch eine frühe Blüte der Gesetzgebung. Andererseits gilt Kreta mit Blick auf seine soziopolitische Entwicklung als konservativ und im (unvoll-)ständigen Werden begriffen, so dass in der Forschung die archaische Epoche auf Kreta oftmals bis weit ins 4. Jh. verlängert wird. In diesem Spannungsfeld und vor dem Hintergrund einer besonders reichhaltigen Quellenlage – so liegen neben den Inschriften auch literarische Zeugnisse sowie neuerdings auch vielversprechende archäologische Siedlungsbefunde vor – untersuchen wir in diesem Seminar politische und gesellschaftliche Entwicklungen auf Kreta seit dem 7. Jh. Mögliche Themen bilden politische Partizipation und Institutionalisierung, die Einrichtung eines Ausbeutungssystems abhängiger Bevölkerungsgruppen, die Herausbildung einer aristokratischen Schicht trotz bürgerstaatlicher Strukturen oder die Systematisierung rechtlicher Vorschriften. Somit nutzen wir das Beispiel Kretas als willkommene Fallstudie für die Entstehung und Entwicklung des Phänomens der Polis als Form des soziopolitischen Zusammenlebens von Bürgern.

Literatur:

Einführende Literatur: H.-J. Gehrke, Gewalt und Gesetz. Die soziale und politische Ordnung Kretas in der archai-schen und klassischen Zeit, in: Klio 79 (1997), 23–68; St. Link: Das griechische Kreta, 1994; W.-D. Niemeier u.a.: Kreta in der geometrischen und archaischen Zeit, 2013; G. Seelentag: Das archaische Kreta. Institutionalisierung im frühen Griechenland, 2015; S. Wallace: Ancient Crete. From Successfull Collapse to Democracy's Alternatives, 2010; R. Willetts: Aristocratic Society in Ancient Crete, 1955

Leistungsnachweis:

Regelmäßige Teilnahme, Referat und Hausarbeit

Proseminare

Sklaverei in der Antike

Mo 8:00 -10:00ct ZH1

Dr. Heinrich Konen

Kommentar:

Sklaven und Freigelassene waren ein ganz wesentlicher Bestandteil der klassisch athenischen und der römischen Gesellschaft. Sie bildeten aber darin keine homogene soziale Schicht, sondern gliederten sich in vielfältige Gruppen und Personenkreise auf, die – was ihre Lebenslage und Lebensaussichten betraf – sehr unterschiedlich bewertet werden müssen. Das Spektrum ihrer Tätigkeiten und damit auch ihrer gesellschaftlichen Stellung reichte vom hochqualifizierten Arzt oder Büroleiter bis zum kettengebundenen Sklaven auf den Latifundien bzw. den zur Bergwerks- und Steinbrucharbeit verurteilten. Fragen, die in den Mittelpunkt rücken sind die nach der Entstehung von Sklaverei im antiken Griechenland und Rom, der Art des Sklavenhandels, der Verwendungsbereiche von Sklaven, ihrer Behandlung beziehungsweise Bestrafung, den für sie gebotenen Möglichkeiten zur Freilassung und die rechtliche beziehungsweise vermögensrechtliche Stellung der römischen liberti und ihre Bedeutung im römischen Wirtschafts- und Sozialleben.

Literatur:

W. Eck/ J. Heinrichs: Sklaven und Freigelassene in der Gesellschaft der römischen Kaiserzeit, Darmstadt 1993 (Quellensammlung); S. Knoch: Sklavenfürsorge im Römischen Reich. Formen und Motive. Hildesheim u. a. 2005; L. Schumacher: Sklaverei in der Antike: Alltag und Schicksal der Unfreien. München 2001; J. Fischer: Sklaverei (Quellenreader Antike), Darmstadt 2018; A. Weiss: Sklave der Stadt. Untersuchungen zur öffentlichen Sklaverei in den Städten des Römischen Reiches. Stuttgart 2004; Z. Yavetz: Slaves and Slavery in Ancient Rome. New Brunswick 1988.

Leistungsnachweis:

Regelmäßige Teilnahme, Referat, Hausarbeit

Geschichte der Katastrophen, oder: Katastrophen der Geschichte? Perspektiven der römischen Geschichtsschreibung

DI 10:00-12:00 ct. PT 1.10

Leda-Sophie Moors

Kommentar:

Es sind bestimmte Ereignisse, die eine Gesellschaft im Laufe der Zeit prägen. Diese Erfahrungen können sowohl positiver als auch negativer Art sein. Das Proseminar wird seinen Fokus auf letztere legen und bestimmte Krisen und Katastrophen in den Beschreibungen der römischen Geschichtsschreibung untersuchen. Ausgangspunkt werden ausgewählte militärische und soziale Krisen sowie Naturkatastrophen von der Gründung Roms bis in die Frühe Kaiserzeit sein. Anhand ausgewählter Quellenpassagen bei Geschichtsschreibern wie Livius, Tacitus, Appian oder Polybios und deren Versionen einer römischen Geschichte sollen Fragen zur Entstehung von Krisen und deren Bewältigung im Verlauf der Jahrhunderte betrachtet werden. Wie kam es, dass die Römer wiederholt in prekäre Situationen gelangten? Wie wurden diese bewältigt und umgedeutet? Schreiben die Autoren eine Geschichte der Katastrophen oder verschriftlichen sie lediglich bestimmte Katastrophen der Geschichte?

Literatur:

Aßkamp, Rudolph/Jansen, Kai (Hrsg.): Triumph ohne Sieg, Darmstadt 2017; Bosbach, F. (Hrsg.): Angst und Politik in der europäischen Geschichte, 2000; Cornell, T. J.: The Beginnings of Rome, 1955; Forsythe, G.: A Critical History of Early Rome, 2005; Hölkeskamp, K.-J. / Stein-Hölkeskamp, E. (Hrsgg.): Erinnerungsorte der Antike. Die römische Welt, 2 2020; Kneppe, A.: Metus temporum, 1994; Kremer, B.: Das Bild der Kelten bis in augusteische Zeit, 1994; Lentzsch, S.: Roma victa. Von Roms Umgang mit Niederlagen, 2019; Meier, L. / Stoll, O. (Hgg.): Niederlagen und Kriegsfolgen. Vae Victis oder Vae Victoribus?, 2016; Sonnabend, H.: Katastrophen in der Antike, 2013; Stoll, O. Vestigia Cladis, 2019; van Gils, L./ de Jong, I. / Kroon, C. (Hrsg.): Textual Strategies in Ancient War Narrative, 2019; Walter, U.: Memoria und res publica, 2004; Wolters, R.: Die Schlacht im Teutoburger Wald. Arminius, Varus und das römische Germanien, 2017.

Leistungsnachweis:

Regelmäßige Teilnahme, Referat, Hausarbeit

Athen - Entstehung und Entwicklung einer griechischen Polis

DI 08.00-10.00 ct. S.008

Dr. Oliver Grote

Kommentar

Als Einführung in die Alte Geschichte bietet dieses Seminar Zugänge zu den methodi-schen, quellenkundlichen und theoretischen Grundlagen des Fachs, die v.a. anhand des folgenden Seminarthemas eingeübt und in die Praxis umgesetzt werden sollen: Die Genese der griechischen Polis am Fallbeispiel Athens studieren zu wollen, birgt immense Chancen und Gefahren zugleich: Nirgendwo sonst ist die Quellenlage so reich-haltig, aber auch kaum irgendwo sonst sind die Meinungen und Bilder sowohl der anti-ken Gewährsmänner als auch der modernen Betrachter so vorgeprägt: Die sich im 5. Jh. entwickelnde athenischen Demokratie erweist sich als wirkungsmächtiger Horizont, vor dem sich stets die Versuchung ergibt, eine scheinbar kohärente Geschichte der Demo-kratisierung schon der frühen Polis zu zeichnen. Ebenso falsch wäre es freilich auch, im Rahmen eines hyperkritischen Zugangs politische Entwicklungen der frühen Polis als strukturelle Voraussetzung der späteren Demokratie nur deswegen zu leugnen, weil manche Forscher/innen in der Vergangenheit eine allzu lineare Meistererzählung kon-struiert haben. Auf Grundlage der schriftlichen und archäologischen Quellen werden wir in diesem Seminar die schwierige Gratwanderung versuchen, sowohl das Phänomen der archaischen athenischen Polis als singuläre Form des soziopolitischen Zusammenle-bens aus sich selbst heraus zu deuten als auch die Entwicklungslinien hin zur atheni-schen Demokratie nicht außer Acht zu lassen.

Literatur:

Einführende Literatur: J. Bleicken: Die athenische Demokratie, 1995; Ch. Hignett: A History of the Athenian Constitution, 1962; Ph. Manville: The Origins of Citizenship in Ancient Athens, 1997; J. Ober, Mass and Elite in Democratic Athens, 1989; M. Rönnberg: Athen und Attika vom 11. bis zum frühen 6. Jh. v.Chr., 2021; U. Walter: An der Polis teilhaben, 1993; K.-W. Welwei: Athen: Von den Anfängen bis zum Beginn des Hellenismus 2011

Leistungsnachweis:

Regelmäßige Teilnahme, Referat, Hausarbeit

Die Perserkriege

Di 08:00-10:00 ct. PT 2.09

Dr. Heinrich Konen

Kommentar:

Die epochale Bedeutung der siegreichen griechischen Abwehr persischer Angriffe in den Jahren 490 und 480/79 v.Chr. gilt in der Forschung als unbestritten. Doch der Konsens schwindet, sobald man sich schon grundlegenden Fragen zuwendet. Solche wären etwa: Ist der persische Angriff auf Griechenland Teil eines konsequent verfolgten Eroberungsstrebens? Handelt es sich hier um einen panhellenischen Freiheitskampf zur Vermeidung orientalischer Vorherrschaft? War die Entwicklung der Demokratie in den griechischen Staaten unabdingbar mit dem Sieg von 480/79 v.Chr. verknüpft? Die Klärung dieser Probleme im Rahmen eines althistorischen Grundkurses setzt natürlich eine eingehende Beschäftigung mit Herodot, dem „Vater der Geschichte“, voraus, dessen Geschichtswerk den Ereignissen am Nächsten steht und auch die Hauptquelle darstellt. Zum anderen sollen die parallelen literarischen Quellen und - exemplarisch - auch alle weiteren Quellengattungen der Alten Geschichte (Epigraphik, Numismatik, Archäologie) mit in die Diskussionen um die Auseinandersetzung zwischen Griechen und Persern eingebracht werden.

Literatur:

Herodot: Historien, Griech.-Dt. I - II, ed. J. Feix, München 1963 (Textausgabe); J.M. Balcer: The Persian conquest of the Greeks 545 - 450 B.C., Konstanz 1995; J. Wiesehöfer: Das antike Persien von 550 v.Chr. bis 650 n.Chr., Zürich 1994; O. Murray: Das frühe Griechenland, München 1982; G. Walser: Hellas und Iran. Studien zu den griechisch-persischen Beziehungen vor Alexander, Darmstadt 1984; Bleckmann, Bruno (Hrsg.): Herodot und die Epoche der Perserkriege. Realitäten und Fiktionen. Kolloquium zum 80. Geburtstag von Dietmar Kienast. Köln u.a. 2007; Josef Fischer: Die Perserkriege, Darmstadt 2013

Leistungsnachweis:

Regelmäßige Teilnahme, Referat, Hausarbeit

Die Flavier und das Zeitalter der Antoninen (69-180 n.Chr.)

Mi 12:00-14:00 ct. ZH1

Dr. Heinrich Konen

Kommentar:

Trotz ihrer insgesamt nur 27-jährigen Herrschaft prägten die Flavischen Kaiser das römische Imperium nachhaltig und legten so den Grundstein für die Blüte und größte Ausdehnung des Reiches unter den darauf nachfolgenden Adoptivkaisern. Diese Zeit ist wiederum bekannt für ihre aufgeklärte und relativ humane Geisteshaltung der Regenten, die auch in der Gesetzgebung ihren Niederschlag findet. Die Phase des tiefen inneren und äußeren Friedens des römischen Imperiums fand schließlich unter Markus Aurelius (161-180) ein Ende, der sich in den Markomannenkriegen und der zeitgleich um sich greifenden "Großen Pest" bereits mit existenzielle Bedrohungen des Reiches zu befassen hatte. Der Fokus des Seminars wird außer auf die Herrschaftspraxis und Politik der einzelnen Kaiser auch auf strukturelle, wirtschaftliche und kulturelle Phänomene der Zeit, etwa den Ausbau der Verwaltung, die Förderung des Städtewesens etc. gerichtet sein.

Literatur:

Bowman, A.K. u.a. (Hrsg.): The Cambridge Ancient History. Bd. 11. Cambridge 2000; Christ, K.: Die Geschichte der Römischen Kaiserzeit, 7. Aufl. München 2010; Garzetti, A.: From Tiberius to the Antonines. London 1974; Grant, M.: The Antonines - The Roman Empire in Transition. Routledge, London 1994; Griffin, M.: The Flavians. In: Alan K. Bowman, Peter Garnsey und Dominic Rathbone (Hrsg.): The Cambridge Ancient History 11. The High Empire, A. D. 70–192, Cambridge 2000, S. 1–83; Pasquali, J.: Die Adoptivkaiser. Das römische Weltreich am Höhepunkt seiner Macht (98-180 n. Chr.), Bochum 2011; Pfeiffer, St.: Die Zeit der Flavier. Vespasian, Titus, Domitian. Darmstadt 2009.

Leistungsnachweis:

Regelmäßige Teilnahme, Referat, Hausarbeit

Von Pistoria bis Actium: Das Wirken und Wirren der letzten Generation der römischen Republik

DO 08.00-10.00 PT 2.09

Frank Schad

Kommentar:

„Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?” “Wie lange noch, Catilina, wirst Du unsere Geduld missbrauchen?“ fragte Cicero im November 63 v. Chr. den Kopf einer Gruppe Umstürzler. „Wie lange noch, Ihr Senatoren, bis das von Bürgerkriegen und sozialen Krisen geplagte Regierungssystem endgültig zusammenbricht?“ hätte ein amtierender Konsul nie gefragt. Rund 30 Jahre später endete mit dem Sieg Octavians über Marcus Antonius und Kleopatra VII. diese Phase der Unruhe im römischen Machtbereich. Eine neue Regierungsform bildete sich in der Folge heraus. Die politischen, aber auch die sozialen Veränderungen dieser – für die Verhältnisse der Alte Geschichte – quellenreichen Zeit sollen im Fokus des Seminars stehen. Als Einführung in die methodischen, quellenkundlichen und theoretischen Grundlagen der Alten Geschichte sollen im Seminar Analyse und kritische Lektüre fachtypischer Quellengattungen eingeübt und angewandt werden.

Literatur:

Baltrusch, Ernst: Caesar und Pompeius. Darmstadt 32011. Bleicken, Jochen: Geschichte der römischen Republik. München 62004. Diersen, Nicole: Emotionen und Politik in der späten römischen Republik. Emotionsstrategien bei Cicero in den Jahren 58 – 49 v. Chr. Tübingen 2022 [Diss. Osnabrück 2021]. Ermete, Karen: Terentia und Tullia. Frauen der senatorischen Oberschicht. Frankfurt a.M. 2003 [Diss. Oldenburg 2002]. Flower, Harriet I.: The Cambridge Companion to the Roman Republic. Cambridge 2004. Meier, Christian: Res publica amissa. Eine Studie zu Verfassung und Geschichte der späten römischen Republik. Wiesbaden 1966. Rosenstein, Nathan/Morstein-Marx, Robert (Hrsg.): A Companion to the Roman Republic. Malden, MA 2006. Spielvogel, Jörg: Amicitia und res publica. Ciceros Maxime während der innenpolitischen Auseinandersetzungen der Jahre 59 – 50 v. Chr. Stuttgart 1993 [Diss. Göttingen 1991]. Steel, Cathrine E.W. (Hrsg.): Community and Communication. Oratory and Politics in Republican Rome. Oxford 2013. Syme, Ronald: Die römische Revolution. Machtkämpfe im antiken Rom. Neu hrsg. v. Christoph Selzer und Uwe Walter. Stuttgart 42019.

Leistungsnachweis:

Aktive Mitarbeit, Referat, Hausarbeit

Grundkurse

Das frühe Griechenland (800- 500 v.Chr.)

BLOCK 10.02.2025 - 14.02.2025 PT 2.09

Dr. Heinrich Konen

Kommentar:

Die Kultur des antiken Griechenland bildet eine wesentliche Grundlage der europäischen Zivilisation, ihrer Werte und ihrs Menschenbildes. Dieser Umstand ist nicht zuletzt der Organisationsform des Bürgerstaates zu verdanken, der die den Griechen eigentümliche Form von Zusammenleben im 6. und 5. Jahrhundert darstellte, und im hohen Maße eine Anteilnahme der wehrfähigen Vollbürger am „politischen“ Geschehen voraussetzt. Die Entwicklung dieser kleinräumig strukturierten Gemeinwesen vom 8. bis zum frühen 5. Jahrhundert und ihre sozialen, kulturellen und politischen Grundlagen sollen in ihren wichtigsten Stationen in dieser Veranstaltung nachgezeichnet werden. Zugleich wird am Rande auch der Prozess der großen griechischen Kolonisation, der zu einer weiteren Ausbreitung des Hellenentums im große Teile der mittelmeerischen Welt und des Schwarzmeerraums beitrug, gestreift und in ihrer Bedeutung herausgestellt werden.

Literatur:

Boardman, J.: Kolonien und Handel der Griechen, München 1981; Fraß, St.: Egalität, Gemeinsinn und Staatlichkeit im archaischen Griechenland, München 2018; Peter Funke: Polis und Asty. Einige Überlegungen zur Stadt im antiken Griechenland. In: Gerhard Fouquet, Gabriel Zeilinger (Hrsg.): Die Urbanisierung Europas von der Antike bis in die Moderne (= Kieler Werkstücke. Reihe E: Beiträge zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Bd. 7). Frankfurt am Main u. a. 2009, S. 63–79; Hall, J.: A History of the Archaic Greek World. Ca. 1200–479 BCE. London 2014; Patzek, B.: Homer und die frühen Griechen. Oldenbourg, Berlin/Boston 2017; Michael Stahl: Gesellschaft und Staat bei den Griechen: Archaische Zeit, Paderborn 2003; Stein-Hölkeskamp, Elke: Das archaische Griechenland. Die Stadt und das Meer. München 2015; Thommen, L.: Archaisches und klassisches Griechenland. Kohlhammer, Stuttgart 2019; Karl-Wilhelm Welwei: Die griechische Polis. Verfassung und Gesellschaft in archaischer und klassischer Zeit. 2., durchgesehene und erweiterte Auflage. Steiner, Stuttgart 1998; Gehrke, Hans-Joachim/ Schneider Helmuth (Hrsg.), Geschichte der Antike. Ein Studienbuch, Stuttgart/ Weimar 2000, 58-96

Leistungsnachweis:

Regelmäßige Teilnahme und Test

Die Kaiserdynastie der Severer und die "Reichskrise" unter den römischen "Soldatenkaisern"

Mi 08.00-10.00 ZH1

Dr. Heinrich Konen

Kommentar:

Die Veranstaltung widmet sich einer in der Forscherwelt stark diskutierten Zeitepoche, die von manchen als Phase der „Krise“, von anderen als Zeit der „Anarchie“ und von dritten als Zeitalter des “Übergangs“ charakterisiert wird. Nachdem noch Aelius Aristides in der Mitte des 2. Jahrhunderts n.Chr. in der Rede „auf Rom“ ein Imperium Romanum in höchster Blüte skizziert hatte, erlebte das Reich spätestens mit dem Ende des Alexander Severus (235 n.Chr.) eine ca. 50 Jahre währende Phase starker innenpolitischer Turbolenzen und militärischer Niederlagen gegen auswärtige Völker. Kaum ein Herrscher war nun in der Lage, seinen Machtanspruch ausreichend zu legitimieren und eine Dynastie zu begründen. Ziel des Seminars ist es, herauszuarbeiten, auf welchen Gebieten diese sich schon unter den Severischen Kaisern anbahnende Krise besonders zu fassen ist und welche Antworten darauf schließlich während der Herrschaft Diokletians (284-306 n.Chr.) gefunden wurden.

Literatur:

Cl. Ando: Imperial Rome AD 193 to 284. The Critical Century. Edinburgh University Press, Edinburgh 2012; A.-R. Birley: Septimius Severus. The African Emperor. 2. Auflage, London 1988; B. Campbell: The Severan dynasty. In: A.-K. Bowman u.a. (Hrsg.): The Cambridge Ancient History, 2. Auflage, Band 12: The Crisis of Empire, A.D. 193–337. Cambridge 2005, S. 1-27; F. Hartmann: Herrscherwechsel und Reichskrise. Untersuchungen zu den Ursachen und Konsequenzen der Herrscherwechsel im Imperium Romanum der Kaiserzeit (3. Jh. n.Chr.), Frankfurt a.M. u.a. 1982.; K.-P. Johne; unter Mitwirkung von Udo Hartmann und Thomas Gerhardt (Hrsg.): Die Zeit der Soldatenkaiser. Krise und Transformation des Römischen Reiches im 3. Jahrhundert n. Chr. (235-284). Berlin 2008; M. Meier: Geschichte der Völkerwanderung. Europa, Asien und Afrika vom 3. bis zum 8. Jahrhundert. C. H. Beck, München 2019; D.S Potter: The Roman Empire at Bay. AD 180–395. London u. a. 2004; K. Strobel: Das Imperium Romanum im 3. Jahrhundert. Modell einer historischen Krise? Zur Frage mentaler Strukturen breiter Bevölkerungsschichten in der Zeit von Marc Aurel bis zum Ausgang des 3. Jh. n.Chr., Stuttgart 1993; Chr. Witschel: Krise – Stagnation – Rezession? Der Westen des römischen Reiches im 3. Jahrhundert n.Chr., Frankfurt a.M. 1999.

Leistungsnachweis:

Regelmäßige Teilnahme und Test

Übungen

Ü: Alte Geschichte im Museum

Einzeltermine PT 1.06

Dr. Martin Schreiner

Kommentar:

In den Sammlungsbeständen süddeutscher Museen befindet sich eine große Zahl an Objekten, die unmittelbar mit Themen der Alten Geschichte in Verbindung stehen. Gemäß internationaler Übereinkommen ist es die grundsätzliche Aufgabe dieser Kulturgutinstitutionen, dieses materielle Erbe zu sammeln, zu bewahren, zu erforschen, auszustellen und zu vermitteln. Im Rahmen dieses Kurses soll eine wissenschaftliche Annäherung an die überlieferten Sachzeugnisse erfolgen, um durch eine gezielte Verknüpfung von schriftquellenbasierten Analyseergebnissen mit neuesten Erkenntnissen der Archäologie einen interdisziplinären Blickwinkel auf die Antike zu öffnen. Ebenso sollen aber auch die jeweiligen Ausstellungen und museumsspezifischen Vermittlungsangebote im Fokus der Betrachtung stehen, um grundlegende Aspekte der musealen Arbeit kennenzulernen. Im Rahmen der Lehrveranstaltung werden mehrere Exkursionen stattfinden.

Literatur:

L. Wamser / B. Ziegaus / C. Flügel (Hrsg.), Die Römer zwischen Alpen und Nordmeer: Zivilisatorisches Erbe einer europäischen Militärmacht. Katalog-Handbuch zur Landesausstellung des Freistaates Bayern, Rosenheim (Mainz 2000); K. Dietz / Th. Fischer, Regensburg zur Römerzeit. Von Roms nördlichster Garnison an der Donau zur ersten bairischen Hauptstadt (Regensburg 2018); Th. Fischer, Die Armee der Caesaren. Archäologie und Geschichte (Regensburg 2012); K. Dietz/U. Osterhaus/K. Spindler/S. Rieckhoff, Regensburg zur Römerzeit (Regensburg 1979); A. Boos / L.-M. Dallmeier, Castra Regina. Das römische Legionslager von Regensburg (Regensburg 2018); H. Lochmann (Hrsg.), Standards für Museen (Kassel/Berlin 2006).

Leistungsnachweis:

Regelmäßige Teilnahme, Mitarbeit und Referat

Ü: Herodes der Große - König der Juden und Klientelfürst Roms

Mi 14:00-16.00 ct. ZH 1

Dr. Heinrich Konen

Kommentar:

Herodes wurde aufgrund der Erzählung vom Bethlehemitischen Kindermord im Christentum traditionell als eine Inkarnation des Bösen dargestellt. Lässt man diese spezifisch christliche Sicht außer Betracht, so war er einer der bedeutendsten jüdischen Herrscher, sowohl im Guten wie im Schlechten. In einer Zeit des Umbruchs im römischen Reich gilt er als eine der Schlüsselfiguren. Seine repräsentativen Bauten erregten das Staunen der Zeitgenossen weit über Judäa hinaus und er erreichte zwar keine völlige, aber doch sehr weitgehende Autonomie innerhalb des Imperiums. Dem gegenüber stand sein Versagen die über seinen Tod hinausgehende Stabilisierung der Verhältnisse in Judäa betreffend. Die von Herodes nicht aufgelösten bzw. neu geschaffenen Gegensätze führten letzten Endes zur Zerstörung des von ihm gebauten Tempels und zum Untergang Judäas. Der Person Herodes nahe kommt man besonders durch die „Jüdischen Altertümer“ des Flavius Josephus, dessen Ausführungen im 15.-17. Buch stark auf Nikolaos von Damaskus beruhen.

Literatur:

Jüdische Altertümer. Übersetzt und mit Einleitung und Anmerkungen versehen von Heinrich Clementz. Mit Paragraphenzählung nach Flavii Josephi Opera recognovit Benedictus Niese (Editio minor), Wiesbaden 2004; Baltrusch, E.: Herodes. König im Heiligen Land. München 2012; Günther, L.-M.: Herodes und Jerusalem. Steiner, Stuttgart 2009; Netzer, E.: Die Paläste der Hasmonäer und Herodes’ des Großen. Zabern, Mainz 1999; Sasse, M.: Geschichte Israels in der Zeit des Zweiten Tempels. Historische Ereignisse, Archäologie, Sozialgeschichte, Religions- und Geistesgeschichte. Neukirchen-Vluyn 2. Aufl. 2009; Zangenberg, J.: Herodes. König von Judäa. von Zabern, Darmstadt 2016

Leistungsnachweis:

Regelmäßige Teilnahme und Referat

Ü: Arbeitstechniken des römischen Holz- und Metallhandwerks

Einzeltermin ZH1

Block 03.03.2025 - 28.03.2025

Dr. Heinrich Konen & Frank Schad

Kommentar:

Nach einer erfolgreichen zwanzigsten Einsatzsaison der universitätseigenen römischen Galeere vom Typ navis lusoria stehen auch in diesem Wintersemester wieder die alljährlichen Wartungs‐ und Überholungsarbeiten an. Damit verbunden sind experimentalarchäologische Versuche und Übungen zur römischen Holz‐ und Metallverarbeitung, in die die Studierenden eingebunden werden sollen. Reparaturen am Schiffsrumpf, am Dollbord, aber auch die Reparatur und der Neubau kleinerer Ausrüstungsgegenstände wie Rüstungen, Lanzenspitzen und Nägel stehen im Fokus der unter sachkundiger und erklärender Anleitung durchzuführenden praktischen Versuche.

Leistungsnachweis:

Regelmäßige Teilnahme und Werkstück

Masterseminar & Forschungskolloquium/Oberseminar

Masterseminar Verfassungsdebatten: Kontexte und Medien

MI 10.00-12.00 VG 1.37

Prof. Dr. Angela Ganter

Kommentar:

Welche Regierungsform ist die beste? Verfassungsdebatten sind Bestandteil bürgerlichen Alltags und hatten in der Antike Konjunktur. Dabei handelte es sich nicht um blutleere theoretische Abhandlungen. Vielmehr hatten diese ihren Sitz im Leben. Inwiefern spiegeln sich in Herodots Verfassungsdebatte (Hdt. 3,80–82), die als erste überhaupt die drei Verfassungsformen Monarchie, Aristokratie und Demokratie miteinander kontrastiert, Erfahrungen der Perserkriege, inwiefern versteckt sich dahinter gar zeitgenössische Kritik an der Praxis athenischer Demokratie, als sich Athen im attischen Seebund außenpolitisch zu einer „tyrannischen Polis“ entwickelte? Inwiefern verarbeitet Platon, wenn er nach der besten Verfassung sucht (Plat. rep. 8–9; polit. 303c; leg. 4,715a–c), die für die athenische Gesellschaft einschneidenden Erfahrungen des verlorenen Peloponnesischen Krieges, an dessen Ende sein Lehrer Sokrates sterben musste? Inwiefern wurden die römischen Gegebenheiten der Mittleren Republik für den hohen griechischen Beamten Polybios, der als Kriegsgefangener in das Haus der mächtigen Scipionen gelangte, zu solch einem Vorbild, dass er die Mischverfassung idealisierte und den Kreislauf der Verfassungen zu einem Geschichtsmodell erhob (Polyb. 6)? Inwiefern spiegeln Ausführungen bei Cassius Dio (Cass. Dio 52,1–18) Erfahrungen mit dem Principat? Ausgewählte Konstellationen solch berühmter Verfassungsdebatten stehen im Zentrum des Seminars. Dabei geht es einerseits darum, die lebensweltlichen Kontexte verschiedener Verfassungsdebatten zu erschließen. Andererseits soll die mediale Praxis der Debatten thematisiert werden, um die jeweilige Debattenkultur kennenzulernen. So sind die Texte, die wir als Bestandteile von Historiographie oder philosophischen Abhandlungen greifen, Ergebnisse von Auseinandersetzungen in der Volksversammlung oder beim Gastmahl. Am Ende werden wir die gewonnenen Erkenntnisse über Podcast-Produktionen in einem Format medialer Gegenwart kreativ umsetzen

Literatur:

Einführende Literatur: Herodot 3,80–82; Platon, Politeia, Bücher 8–9; Polybios, Buch 6; Cassius Dio, Buch 52

Leistungsnachweis:

Regelmäßige Teilnahme, Referat und Hausarbeit

Oberseminar zur Alten Geschichte

DO 14.00-17.00 ct. VG 0.14

Prof. Dr. Angela Ganter

Kommentar:

Das Oberseminar bietet fortgeschrittenen Studierenden und Doktoranden ein Forum, neuere Forschungen zur Alten Geschichte vorzustellen und im kleinen Kreise zu diskutieren. Im Zentrum stehen die Erarbeitung, Vorstellung und Diskussion von Qualifikationsarbeiten. Wer eine Abschlussarbeit oder Dissertation im Fach Alte Geschichte plant, ist herzlich eingeladen und zur Teilnahme aufgefordert.

Leistungsnachweis:

Referat

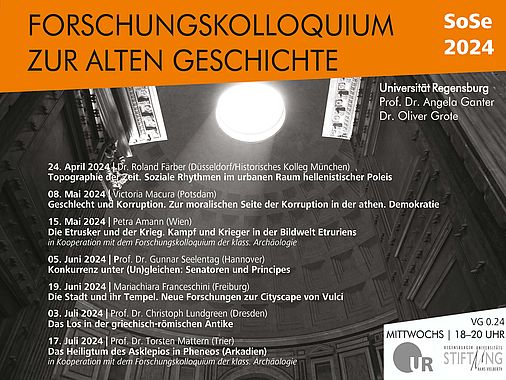

Forschungskolloquium des Vorsemesters

Einführungs- und Vorbereitungskurse

Propädeutikum: Einführung in das geschichtswissenschaftliche Arbeiten

MO 18.00-20.00 PT 2.09

Frank Schad

Kommentar:

Das Propädeutikum dient der Einführung in die allgemeinen, teilfachübergreifenden Grundlagen und in die wissenschaftliche Methodik der Geschichtswissenschaft. Neben den allgemeinen Rahmenbedingungen des Studiums sollen dabei vor allem Kenntnisse über Hilfsmittel und Werkzeuge des Historikers, der kritische Umgang mit wissenschaftlicher Literatur und Quellen und die Anfertigung wissenschaftlicher Arbeiten vermittelt und eingeübt werden.

Literatur:

BUDDE, Gunilla/FREIST, Dagmar/GÜNTHER-ARNDT, Hilke (Hrsg.): Geschichte. Studium – Wissenschaft – Beruf. Berlin 2008. CORNELIßEN, Christoph (Hrsg.): Geschichtswissenschaften. Eine Einführung. Frankfurt a. M. 2009. FREYTAG, Nils/PIERETH, Wolfgang: Kursbuch Geschichte. Tipps und Regeln für wissenschaftliches Arbeiten. Paderborn 2006. JORDAN, Stefan (Hrsg.): Lexikon Geschichtswissenschaft. Hundert Grundbegriffe. Stuttgart 2002. Neuaufgelegt als: Grundbegriffe der Geschichtswissenschaft. Stuttgart 2019. MENNE, Mareike: Einfach lesen. Der Umgang mit Texten im Studium. Stuttgart 2021. NEUMANN, Friederike: Schreiben im Geschichtsstudium. Opladen/Toronto 2018. RHODE, Maria/WAWRA, Ernst (Hrsg.): Quellenanalyse. Ein epochenübergreifendes Handbuch für das Geschichtsstudium. Paderborn 2020. THIEME, Sarah/WEIß, Jana: Lesen im Geschichtsstudium: Opladen 2020.

Leistungsnachweis:

- Fakultät für Philosophie, Kunst-, Geschichts- und Gesellschaftswissenschaften

- Institut für Geschichte

Lehrstuhl für Alte Geschichte

Lehrstuhlinhaberin

Prof. Dr. Angela Ganter